牛丼チェーン「すき家」の鳥取県内の店舗で、提供されたみそ汁にネズミが混入していたと話題になっている。運営会社は謝罪と再発防止策を公表したのだが、発生から2カ月たっていたこともあり、SNS上では対応の遅さを批判する投稿も少なくない。

すき家は「食の安全」などを理由に、フランチャイズではなく、全店舗を直営で運営している。つまり今回、ネズミが混入した店舗も、直営店ということだ。一般的に、フランチャイズよりも直営の方が、クオリティーが高いイメージがある。まさに、すき家が挙げている理由も、そこに合致している。

しかしながら、今回のケースでは、直営のメリットが生かされていなかったように感じる。そこで今回は、過去にフランチャイズ型の外食チェーンで起きた不祥事に触れつつ、直営とフランチャイズの違いについて考えていこう。

みそ汁の具材をおわんに入れる段階で混入

まずは、今回の経緯を簡単に振り返ろう。

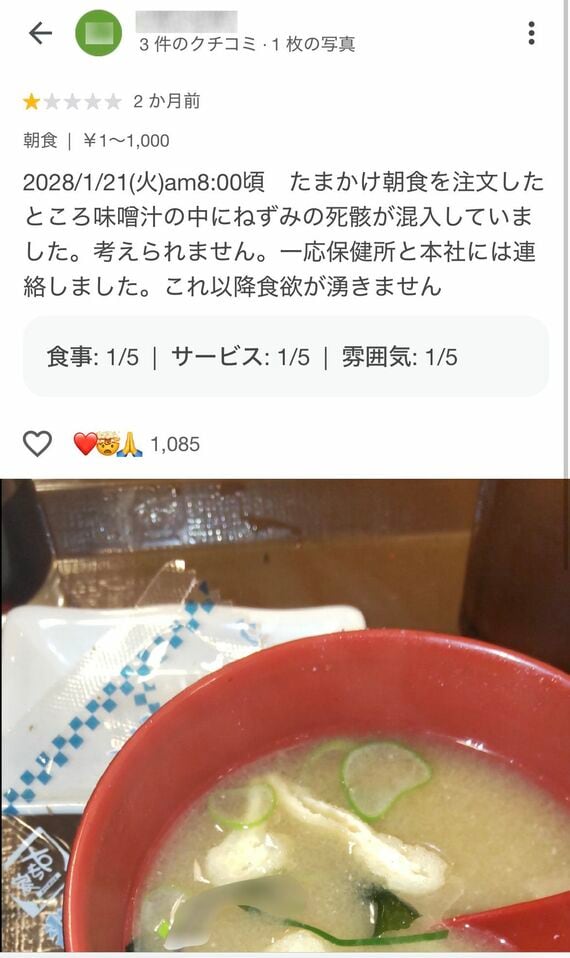

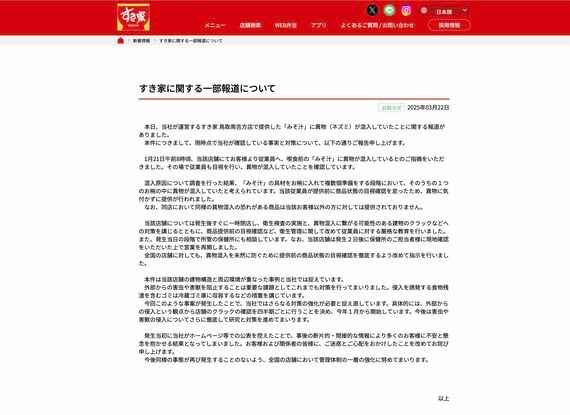

ことの発端は2025年1月21日朝、すき家・鳥取南吉方店(鳥取市)で提供されたみそ汁に、ネズミの死骸が混入していたこと。その後、客がGoogleのクチコミ機能で、写真付きレビューを投稿。この件について報じられたことから、すき家は3月22日に「その場で従業員も目視を行い、異物が混入していたことを確認」していたと認めた。

ネズミは、みそ汁の具材をおわんに入れる段階で混入していたとして、提供前の「目視確認を徹底」し、また侵入経路を絶つために、店舗のクラック確認を行うとの再発防止策を講じたと説明した。

しかし、発生から公表まで2カ月もの間が空いたことについては、「事後の断片的・間接的な情報により多くのお客様に不安と懸念を抱かせる結果となってしまいました」としつつ、具体的な再発防止策は示されなかった。

フランチャイズではなくすべて直営のすき家

SNS上では、発生から公表までのタイムラグを疑問視する声が相次いだ。また、一部からは、店舗形態について言及する反応もある。「すき家にはフランチャイズ店舗がなく、すべて直営にもかかわらず、なぜこうした対応となったのか」といった趣旨だ。

確かにすき家公式サイトを見ると、「よくあるご質問」のページに、「すき家は、仕入からお店まで食の安全や品質に一貫して責任を持つため、全店直営で運営しています。したがって、フランチャイズ事業は行っていません」との記述がある。

ここで、両者の違いを考えてみよう。直営で店舗展開することの強みとして、「オペレーションの標準化」や「情報把握の一元化」、「対応の即時性」が存在する。一方のフランチャイズには、弱点として「責任の分散」や「現場との情報格差」がある。

しかし、一連の対応を見ていると、直営店にもかかわらず、その長所を生かせていないように感じられてしまう。

フランチャイズをめぐる衛生面での不祥事で思い出すのが、「大阪王将」仙台中田店での事案だ。2022年7月、同店の元従業員が「ナメクジ大量にいる」などとSNSへ投稿し、大きな注目を集めた。大阪王将は翌月、同店を運営していた企業について、フランチャイズ契約を解除している。

なおその後、元従業員はウソの投稿により店を一時休業させたとして、偽計業務妨害に問われ、2024年10月に仙台地裁が懲役1年の実刑判決を出している。

かつて、従業員による不適切投稿、いわゆる「バイトテロ」が相次いだ。その時も「責任の所在」が問われたが、フランチャイズ契約の場合には、採用は加盟店側の問題だとしやすい。あくまで「加盟店の従業員」であり、本部は一切関知しないといった論理だ。

一方で、オペレーションや教育のマニュアル面を考えると、一概に採用した加盟店の責任ばかりとは言えず、本部サイドのコントロールがどれだけ利いていたのかも重要となる。その責任が本部にあるのか、それとも加盟店なのか。所在が見えづらい状況では、政治家による「秘書がやったから」のロジックのように、しっぽ切りされる可能性もある。

しかしながら、これはあくまで内輪の話でしかなく、消費者は「責任は本部にあるのか、フランチャイズにあるのか」などには、あまり興味がない。

利用者は「すき家」や「大阪王将」といったブランド店で食事していると認識している。顧客は「責任を持つ法人はどこか」ではなく、「どのブランドで不祥事が起きたか」を重視するのだ。

受け入れにくい説明

すき家は今回、「本件は当該店舗の建物構造と周辺環境が重なった事例と当社では捉えています」と説明している。あくまで鳥取南吉方店に限った事象だとの認識を示しているわけだが、この説明はあまり直営方式では受け入れにくい。オペレーションの画一化が前提となるため、店舗個別の事情を乗り越えるような運営が求められるからだ。

直営店はフランチャイズと比べて、「どの店舗でも安心」であることが評価ポイントとなる。まさに、すき家が「仕入からお店まで食の安全や品質に一貫して責任を持つ」と書いているように、一貫した体制をとれるのがポイントだ。

しかし、ひとたび不祥事が起きてしまえば、これまた「どこでも再現性がある」となってしまう。だからこそ、なるべくトラブルが起きないよう、細心の注意を払う必要があるのだ。

また直営においては、分業体制による「伝言ゲーム」が起きづらいため、状況把握の正確さや初動が早くなるメリットがある。加盟店側がペナルティーを恐れて、本部に事実を伝えないといったことも少なく済む。

「本国へのお伺い」を立てなければならない外資系企業と、社内で意志決定できる国内企業の関係とも似ている。

実際、ネズミ混入の事例も、発生後すぐに一時閉店し、保健所による現地確認を経て、2日後に営業再開している。ただ、これは「内部でのスピード感」でしかない。解決したから、それで終わりではなく、一般消費者への説明もセットになることを忘れてはならない。

誰しもが顧客になり得る外食チェーンだからこそ、なるべく早く経緯を説明し、再発防止策を伝え、必要に応じて謝罪する。この展開が遅々としてしまったのは、「直営なのに」とネガティブイメージを抱かせる要素になるだろう。

せっかくの直営にもかかわらず、店舗のクオリティーコントロールが利かないとなると、スケールメリットを得るよりも、むしろ「図体(ずうたい)だけがデカい会社」と悪印象を与えてしまう。ひとたび気を害した客を呼び戻すのは、そう簡単ではない。

すき家は「店舗数日本一の牛丼チェーン」を売りにしている。また、同じゼンショー系列には、「はま寿司」や「ココス」、「なか卯」といった有名外食チェーンを擁する。2023年には「ロッテリア」も仲間入りした。それだけの外食グループなのだから、その存在感も大きい。

全国どこでも、安定した水準で食事ができる。それが、消費者が直営店に求めているもので、その重要性をすき家も認識しているからこそ、直営にこだわっているのだろう。

しかし今回のように、「安心」が揺らぎ、なおかつ揺らいだ事実が隠されていたとなると、他社にも影響が出かねない。

公表の遅れは、自社にダメージを与えるだけでなく、外食業界全体における「直営神話」の崩壊につながる。そして「直営ですら、こんな状況なら」との印象が広がれば、フランチャイズに向けられる目も厳しくなる。

どれだけ衛生管理を徹底しているチェーンがあっても、「業界の盟主」の一挙手一投足によって、その環境は大きく変わっていく。

それゆえに、責任のある立場の企業や、その「中の人」には、透明で誠実な対応が求められるのだ。

その他の画像はこちら